法事に招かれたものの、「何を持っていけばいいのか分からない」「香典や数珠以外に必要なものは?」と不安に感じていませんか?

失礼のないようにしたいけれど、マナーや作法に自信がないという方も多いでしょう。

そこで本記事では、法事に必要な持ち物リストやお供え物のマナーをわかりやすく解説します。

初めて参列する方はもちろん、久しぶりに参加する方にも役立つ内容です。

事前にしっかり準備して、安心して法事に臨みましょう。

法事とは何か

法事の目的と意味

法事とは、故人の命日を偲び、その冥福を祈るために行われる仏教の儀式です。日本の多くの家庭では、亡くなった人の魂が安らかであることを願い、定期的に供養を行うという考えが根づいています。

法事では、住職による読経が行われ、遺族や親族、親しい友人が集まって故人をしのびます。儀式の後には、会食を通して故人の思い出を語り合うことも一般的です。

このような「追善供養(ついぜんくよう)」は、故人の徳を積み、極楽浄土へ導くための大切な行いとされています。宗派によって供養の流れや作法には違いがあるものの、「故人を想い、感謝の気持ちを届ける」という根本的な意味は共通しています。

また、故人の生きた証を家族で共有する時間でもあり、親族間のつながりを再確認する機会にもなっています。

何回忌に参加するか

法事には「何回忌」と呼ばれる節目があり、それぞれ意味と形式に違いがあります。具体的には以下のような回忌があります。

-

初七日(しょなのか):亡くなって7日目に行う供養。通夜・葬儀の延長として同日に済ませるケースもあります。

-

四十九日(しじゅうくにち):亡くなってから49日目に行う重要な法要。これをもって「忌明け」とされ、仏壇や墓の準備が整えられるタイミングです。

-

一周忌(いっしゅうき):命日からちょうど1年後。故人が亡くなって初めて迎える命日法要として、特に丁寧に行われることが多いです。

-

三回忌(さんかいき)・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌・三十三回忌など:年数が進むごとに参加人数や規模は縮小される傾向にありますが、家庭や宗派によって大切に続けられているところも多くあります。

招待された法事が何回忌にあたるのかを確認することは非常に重要です。その回忌にふさわしい服装や持ち物が異なるため、事前に施主に確認しておくと安心です。特に、香典の金額や持参するお供え物の内容も、回忌の規模や関係性に応じて選ぶ必要があります。

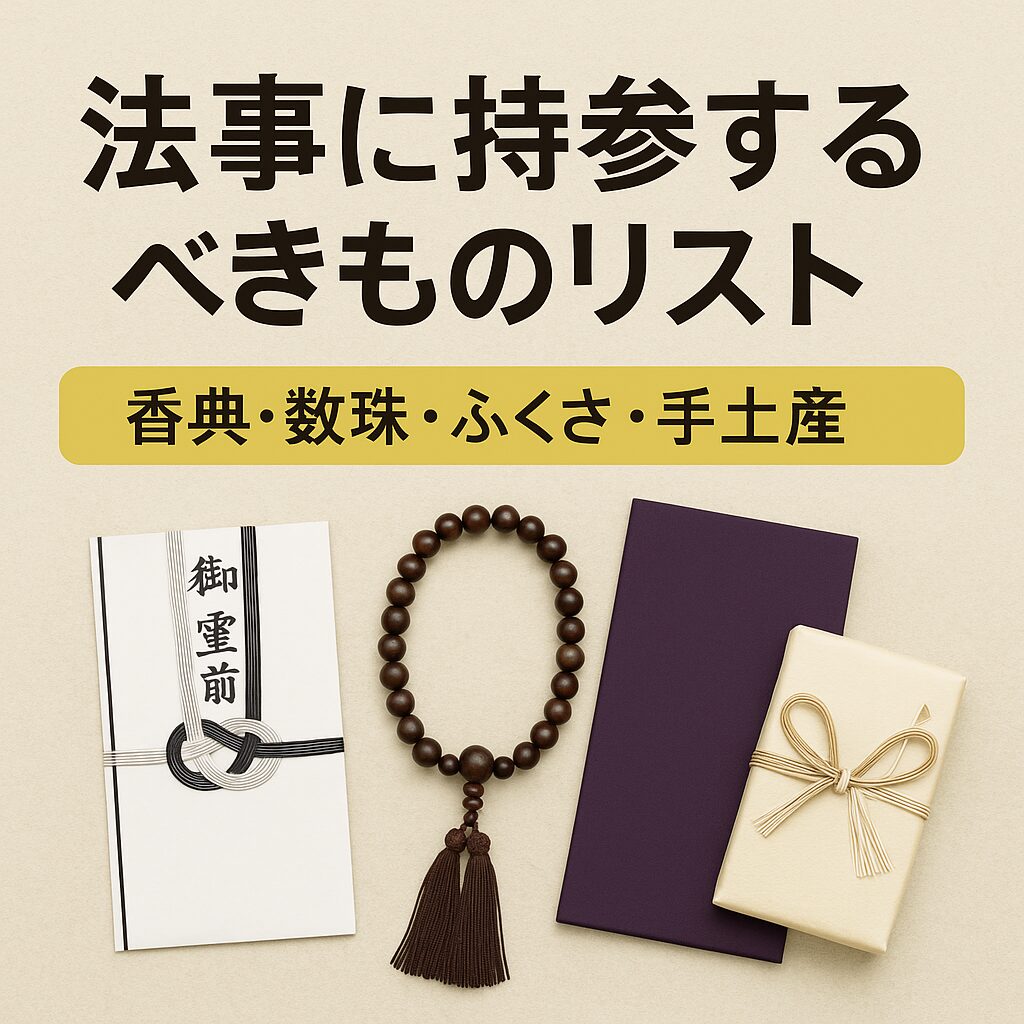

持ち物リスト|必須アイテム

法事に参列する際、最低限用意しておきたい基本の持ち物3点セットが「香典」「数珠」「ふくさ」です。いずれも故人や遺族に対する礼儀を示すものであり、忘れたり使い方を誤ったりすると失礼にあたる場合があります。それぞれの意味とマナーをしっかり押さえておきましょう。

香典(こうでん)

香典とは、故人への弔意を表す金銭のことで、遺族にお悔やみの気持ちを届ける大切な手段です。

一般的な相場は以下の通りですが、地域や関係性によって異なる場合があります。

| 故人との関係 | 香典金額の目安 |

|---|---|

| 親戚・兄弟姉妹 | 10,000円〜30,000円 |

| 友人・同僚 | 3,000円〜10,000円 |

| 上司・恩師 | 5,000円〜10,000円 |

香典袋(不祝儀袋)の表書きにも注意が必要です。宗教・宗派によって書く言葉が異なります。

- 仏式:御霊前/御仏前(忌明け後は「御仏前」が一般的)

- 神式:御玉串料

- キリスト教式:御花料/献花料

迷ったときは「御仏前」を選べば、仏教のほとんどの宗派で受け入れられます。

表書きは薄墨または黒インクの筆ペンで記入し、中袋には金額・氏名・住所を忘れずに明記しましょう。

数珠(じゅず)

数珠は仏教の法事で使う念珠(ねんじゅ)で、手を合わせる際に使用する仏具の一つです。

仏式の法要では基本的に持参がマナーとされており、持っていないと「準備不足」と思われることもあります。

- 男性用:珠が大きく、黒や茶など落ち着いた色

- 女性用:珠が小ぶりで、紫・ピンク系など柔らかい色合いも多い

ただし、宗派によって正式な持ち方や形状が異なることもあるため、事前に確認しておくと安心です。使用時は両手にかけて合掌し、丁寧に扱うことが大切です。

ふくさ

ふくさは、香典袋を包んで持参するための布で、金品をむき出しで渡すことを避ける日本独特の礼儀のひとつです。

弔事用には以下のような落ち着いた色が適しています。

- 紫(慶弔どちらにも使用可能な万能色)

- 紺

- グレー

- 緑やえんじなどのシックな色

香典袋はふくさに包み、受付ではふくさから丁寧に取り出して手渡すのがマナーです。折りたたみ式や金封袱紗など、持ち運びしやすいタイプを1つ持っておくと便利です。

持参するべき手土産とは?

法事の場において、必要に応じて手土産を持参することもあります。必須ではないケースもありますが、次のような場面では配慮として持っていくのが一般的です。

- 僧侶へのお礼として

- 施主(法事の主催者)への感謝として

- 会食の席に招かれている場合

手土産のおすすめ例

- 和菓子や焼き菓子の詰め合わせ(個包装タイプが喜ばれる)

- 日持ちするお茶、煎餅、ゼリーなど

- 高級感のあるお線香やロウソクセット

のしの表書きは「御供(おそなえ)」「志(こころざし)」が一般的で、水引は黒白または双銀の結び切りが基本です。のし紙は「外のし」で用意しましょう。

手土産に関するマナー

- 持参が必要かどうか、事前に施主へ確認するのが丁寧です。

- 渡すタイミングは、到着後のあいさつ時が基本。僧侶への手土産は読経後に渡すのが適切です。

- 金額の目安は1,000〜3,000円程度。あくまで「心遣い」として贈るものなので、高価すぎる品は避けた方が無難です。

法事のお供え物マナー

法事に参列する際には、香典や手土産に加えて「お供え物」を持参することがあります。お供え物は、故人の霊を慰める意味を持つと同時に、遺族への配慮や感謝の気持ちを表す大切な贈り物です。

しかしながら、「何を選べばよいのか」「どのタイミングで渡せばいいのか」と迷う人も多いのではないでしょうか。ここでは、失礼のないお供え物の選び方と渡し方のマナーについて詳しく解説します。

お供え品の選び方

お供え物を選ぶ際の基本は、以下の2点を意識することです。

- 故人が生前に好きだったもの

- 家族や参列者が分けやすいもの

これらを踏まえたうえで、以下のようなお供え物が一般的に好まれます。

よく選ばれるお供え物の例

- 果物の盛り合わせ:季節のフルーツを竹かごや化粧箱に入れて。見た目が華やかで、仏壇に映えます。

- 和菓子・洋菓子の詰め合わせ:個包装のものが喜ばれ、法要後に親族で分けやすいです。

- お線香・ロウソクのセット:消耗品なので、施主側にも喜ばれる実用的なお供え。

- 乾物やお茶:日持ちが良く、縁起物としても知られています。

避けたほうがよいもの

- 肉・魚などの生鮮食品:殺生を連想させるため、法事ではタブーとされがちです。

- 強い香りのあるもの(アロマキャンドル、香水入り製品など):お線香の香りと混ざり、場の雰囲気を損なう恐れがあります。

- アルコール類:宗派や遺族の考え方によっては適さない場合があります。

また、地域性や宗教・宗派のしきたりによって「生ものはNG」「仏壇に供えるものは甘いもの中心」などの細かいルールがある場合もあるため、事前に施主に確認するのがベストです。

渡し方・タイミング

お供え物の内容だけでなく、渡すときの作法にも注意を払いましょう。ちょっとした所作の違いが、故人や遺族に対する敬意を示します。

渡すタイミング

- 法事開始前、到着時に渡すのが基本です。読経中や会食中など、法要が進行している最中は避けましょう。

- 施主または受付係がいる場合は、最初の挨拶時に一言添えて手渡すのがスマートです。

例文:

「本日はお招きいただきありがとうございます。ささやかですが、お供えをお持ちしました。どうぞお納めください。」

渡し方のポイント

- 包装されたまま渡す(中身を見せない)

- 仏壇や祭壇に自分で供えるよう言われた場合は、丁寧に合掌して供える

- のし紙は「外のし」が基本で、表書きは「御供」または「志」が一般的です

水引は黒白または銀の結び切りが適しており、表書きの下には贈り主の名前をフルネームで記載します。会社名を添える場合は名前の上に小さく記載するのが一般的です。

お供え物チェックリスト

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| ✔ 内容選び | 果物・和菓子・お茶・線香などから選定 |

| ✔ 日持ち | 3日以上持つものを選ぶ |

| ✔ 包装 | 弔事用の包装紙・のし紙(外のし) |

| ✔ 表書き | 「御供」「志」など宗派に合った表現 |

| ✔ 渡すタイミング | 法事開始前に施主へ手渡し |

| ✔ 一言添える | 感謝とお悔やみの言葉を忘れずに |

お供え物は、形式以上に「気持ちを表す手段」として大切な役割を果たします。故人と遺族への心遣いを込めて、丁寧に準備しましょう。

まとめ|準備万端で臨もう

法事において、持ち物やマナーは故人への敬意の表れです。忘れ物がないように以下のチェックリストを活用しましょう。

法事の持ち物チェックリスト(基本)

-

☑ 香典(表書き・金額確認済み)

-

☑ 数珠

-

☑ ふくさ

-

☑ お供え物(必要に応じて)

-

☑ 手土産(必要に応じて)

-

☑ ハンカチ・ティッシュ

-

☑ 念のための替えマスクや予備の香典袋

準備をしっかり整えて、落ち着いた気持ちで法事に臨みましょう。相手への思いやりが伝わる行動こそが、最も大切なマナーです。